Contents

はじめに

新型コロナウイルス感染症によるライフスタイルの変化から、通信販売が増加し、輸送貨物は増加する傾向にあるようです。

しかし、運転手の不足や原油高のため、コストも増加しております。また、運送会社の多くは大手企業の下請けであるため、価格の上乗せ交渉が難しく、十分な利益を確保できないという声も頻繁に耳にするところです。

そのため運輸業の破産事件は増加傾向にあるようです。

運輸業の破産の特徴

車両の確保

運輸業に用いられている車両はリース車両であることが多いといえます。

そのため、運輸業者が破産準備に入った場合、車両の保有者であるリース会社に車両を返還しなければなりません。

また、リース物件ではなく、自社所有の車両である場合でも、破産管財人が就任するまでの間、車両を保管、処分することが必要になります。

しかし、運輸業の場合、従業員やドライバーに未払いがあると、車両を返してもらえないなどのトラブルが発生することがあります。

さらに、車両を管理するとしても、通常、ガレージは賃借物件であることが多いため、管理に別途費用がかかることがしばしばあります。

そこで、リース物件の場合は弁護士が日程調整、立会いの上、早期に返還してしまいます。

自社所有の場合は、早期に売却してしまうのが良いでしょう。この場合、後日管財人から「安価に処分したのではないか」と懸念されることがありますが、車両は概ね相場がありますので、相場にしたがって売却すれば実際に問題となることは少ないでしょう。

商事留置権の問題

破産する運輸業者が下請業者を用いていた場合、運送中の貨物について商事留置権を主張される場合があります。

運送中の貨物は運輸業者のものではないため、この留置権の主張は必ずしも正しいものではありません。しかし、配送途中で貨物が止まってしまうと顧客から損害賠償請求を受け、月末に支払ってもらえるはずの運送料の支払を留保される可能性があります。

そのため、運送中の貨物について、配送を完了させてもらい、運送料の支払を確実にするため、下請業者である運輸業者に運送料を支払うことも検討に値します。

ただ、下請業者である運輸業者への支払は破産法上の問題を含むので、慎重な判断が必要です。

解決事例

事案の概要

| 業種 | 運送業 |

|---|---|

| 従業員数 | 0名 |

| 負債額 | 約2億 |

| 債権者数 | 約40名 |

業績の悪化

処理の内容

解決のポイント

既に事実上の廃業状態となって期間が経過している事案であったため、管財人に疑義をもたれないよう、詳細な報告をすることを心がけた。弁護士の専門的意見に基づかずに既に行われてしまった過去の行為については、事後的に詳細を調査し、できる限り理論武装した上で、丁寧な報告を行うことで、最終的に管財人の理解を得られることができた。

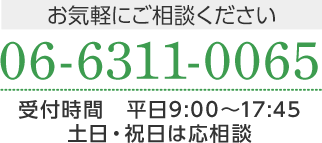

運送業の破産に関するお悩みは当事務所にご相談ください

当事務所はこれまで数多くの破産案件ご対応してまいりました。

多くの実績と経験から皆様に最適なサポートをご提供いたします。

運送業で会社経営にお悩みのある方、破産手続きをお考えの方は、当事務所の無料相談をご活用ください。